시즌 백업

지난 3월로 한번 가볼까? ㅋㅎ

A.K.D. indi

2022. 11. 5. 08:17

728x90

계속 터진다. !!! 준비 해둘껄 ㅜ,.ㅜ ㅋㅋㅋ 에 이어서, 좀 더 살펴보자... 으이구.

지난 3월로 가볼까? ㅋㅎ 요때, 주요 증권사들 유동성 위기로 골로 갈 뻔 했거덩...ㅋㅎ

저금리, 저성장 상황에서 수익을 올리기 위한 금융권들의 수수료 챙기기는 해외 파생으로 많이들 들어갔다고 이야기했었는데... 이것 역시 국제화, 세계화의 일환으로 나는에푸의 요구사항에 맞춰 덩치가 큰 금융그룹, 바꿔 말하면 금융지주회사를 만들어 국제시장으로의 진출을 꾀하면서 나타나게 되는 전형적인 자본시장의 유형인데.... 지나고 난, 현시점에서 좀 찾아봤더니, 올해 3월에 발생했던 이슈에 대해서 여러 뉴스들이 보여서 말이지.

코로나19 여파로 주가연계증권(ELS) 마진콜(추가증거금 납부) 이슈와 단기자금 경색까지 겹치면서 일부 증권사가 한때 부도 직전까지 내몰렸던 것으로 확인되었다는 뉴스. ㅋㅋㅋ

ELS 상품의 대표적인 기초자산은 유로스톡스50지수, S&P500지수, 홍콩 H지수(HSCEI) 등등이 있지. 우선, 유로스톡스 50지수는 유로존 12개 국의 상장기업 중, 우량기업이라고 하는 놈 50여개를 때려잡아 만든 지수거덩. 2019년 기준, 해당 지수가 포함된 ELS 상품만 약 66조원 가까이 발행된 것으로 알려지고 있고, S&P500지수가 대충 61조, 홍콩 H지수(HSCEI)가 50조원 정도의 잔고를 기록. ㅋㅎ 현재, 미중 간의 홍콩 문제와도 생각을 좀 해봐야겠지...ㅋㅋㅋ

여하튼, 요놈들의 지수가 폭락하면서 발생하게 된 건데.... 유로스톡스50지수는 지난 3월16일 52주 최저가(2302.84)를 기록. 연 고점이었던 2월20일 3876.28포인트 보다 무려 40.6% 하락.

비슷한 시기 S&P500이 35.4%, 홍콩H지수는 27.9% 떨어지면서 마진콜 요청 쇄도! 이에 한동안 국내 증권사들은 해외 거래소에 하루 최대 수조원에 달하는 증거금을 납부...!!!

보통 증권사들은 ELS를 판매한 금액을 모아 90% 가량을 안정성이 높은 국공채와 환매조건부채권(RP), 기업어음(CP) 등 우량 자산에 투자한다. 나머지 10%를 기초자산 가격변동에 대비한 위험 회피 목적으로 선물·옵션 등 파생상품을 매입해 고객들에게 약속한 금리만큼의 이자 비용을 확보한다. -> 자체 헷지.

이때 선물·옵션 거래를 하려면 해당 시장을 관리, 운영하는 거래소에 증거금을 내야 하는데 코로나19로 인해 글로벌 증시가 폭락하면서 증권사들이 매입한 선물 상품의 가치가 떨어지자 하락분만큼의 증거금을 내라는 마진콜 발생 !!!

이 경우 증권사들은 기존에 ELS 판매액으로 투자한 기업어음(CP) 등 단기채권을 시장에 팔아 필요 자금을 확보. 조 단위 증거금 마련을 위해 증권사들은 이를 대량으로 매도했고, 단기자금시장이 급격히 경색되는 현상이 관찰되었지.... 문제는 외환시장에도 발생하는데, 증거금 납입을 위해 원화를 대거 달러로 환전하면서 일시적인 달러 품귀현상까지 빚어지고 말이야... ㅋㅋㅋ

금융당국에서는 코로나19라는 변수로 인해 알려진 위기 상황이었지만, 파생상품시장에서 발생한 부실이 단기자금시장과 외환시장에까지 번지는 연쇄 전이를 미연에 방지하기 위해 긴급 조치에 돌입하게 되는데.....

이경식 금융감독원 자본시장감독국장은 "지난 3월 폭락장 이후 글로벌 증시 반등에 따라 마진콜이 줄면서 증권사들의 숨통이 트였다"며 "만약 추락하는 상황이 이어졌다면 증권사 부도로 이어졌을 수 있다"고..... @,.@

코로나19 공포가 극에 달했던 지난 3월 중순 이후 국내 증권사들은 수조 원대 해외 주가연계증권(ELS) 마진콜(추가증거금 납입 요구)과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자산유동화기업어음(ABCP) 차환 발행 실패로 단기 자금난이 심각해진 상태였다.

여하튼, 해외 주가지수를 기초자산으로 팔아먹은 ELS. 요놈을 운영할 땐 햇지를 위해, 해당 지수의 선물매수 포지션을 취하게 되는데, 꼬로나 사태로 해외 주가가 퍽락하니 증권사들은 난리가 났지.

햇지 거래를 수익을 위해 자체적으로 운영해오던 대형 증권사들이 유동성위기에 봉착 했다는 말씀. 조 단위에 이르는 금액을 조달하기 위해서 자체적으로 보유하고 있던 기업어음, 여전채 등을 대량 매도하고 달라를 확보하기에 정신이 없었지. 요건 또 환율이랑 얽혀서 원/달러 환율을 급등시키는 원인으로도 나타나고 말이야.

당시, 주요 증권사들 ELS, DLS 관련 햇지 규모가 삼성증권 7조2천, 한국투자증권 5조6천, 미래에셋대우 3조5천, NH투자증권 1조4천.... 크흐... 햇지 비중으로는 삼성이 80%, 한국투자증권 55%, 미래에샛대우 31%, NH투자증권 22%.

ELS·DLS 자체 헤지 규모가 큰 증권사들에 대규모 마진콜 발생, 유동성 위기 확산, 단기자금 조달시장 경색, 원/달러 환율 급등 !!! -> 긴급 유동성 자금 투입. 국공채 등 우량 담보 외에도 회사채, 기업어음(CP) 등을 담보로 RP 및 담보대출을 실시.

기존 6000~7000억원 규모로 지원하던 할인어음(신용대출)을 1조 8000억원까지 증액. 증권사 결제자금에 소요되는 일중자금(신용대출)도 2조 1000억원 규모로 지속 공급. 차주부터 투자자 예탁금을 활용해 1조 5000억원을 담보대출로 지원. 한국은행 향후, 3개월 동안 금융회사 유동성 무제한 공급 지원책 발표!!! ---> 1997년 외환위기나 2008년 금융위기 때도 하지 않던 전례 없는 조치, 미국 등 주요국 중앙은행이 펼치는 양적완화(QE) 수준의 재정 부양책 !!!

4월부터 6월까지 일정 금리수준 아래서 시장의 유동성 수요 전액을 무제한 공급하는 주단위(매주 화요일) 정례 RP 매입 제도 도입!!! RP 입찰 참여 금융기관에 증권사 11곳을 추가!!! RP 매매 대상증권도 한국전력공사 등 공기업 발행 채권 8종 추가 !!!

증권금융의 여러 유동성 공급 채널과 채권대차중개를 합산해 3월 한 달간 실질적인 유동성 공급 효과는 총 11조6000억원에 달하는 것으로 조사됐다.

단기자금 시장이 일부 안정을 찾은 지난 3월 26일 기준으로도 증권금융은 자체 자금(13조4000억원), 한은 RP(1조4000억원), 투자자 예탁금(1조원), 채권대차중개(49조1000억원) 등으로 시장 안정을 위한 유동성 공급을 계속 진행.

정부는 3월 24일 발표한 금융시장 안정화 대책을 통해 증권사들에 한국증권금융 대출과 한국은행의 환매조건부채권(RP) 매입을 통해 각 2조5천억원씩 총 5조원을 증권사에 공급하기로 발표.

앞서 3월23일, 한국은행은 증권금융과 삼성증권[016360]·미래에셋대우[006800]· NH투자증권[005940]·신영증권[001720] 등 5개 비은행 기관을 대상으로 RP 매입을 실시한다고 발표.

한은은 또 국고채전문딜러(PD)로 선정된 증권사 등 최대 11곳을 RP 매입 대상에 추가 한미스와프 자금 방출.

0329 : 한미 통화스와프 자금 1차 공급 87억달러

0407 : 한미 통화스와프 2차 자금 44억달러 공급

0417 : 한미 통화스와프 3차 공급 20억달러

0421 : 한미 통화스와프 자금 4차 공급… 40억달러

0427 : 한미 통화스와프 자금 5차 공급… 40억달러

0506 : 한미 통화스와프 자금 6차분 40억달러

이후 임시 중단 : 1∼6차 입찰서 약 200억달러 공급…가용한도 3분의 1 수준(외화대출을 통해 시장에 푼 금액은 총 198억7200만달러에 달하는데, 이중 일부 금액은 회수가 돼 이미 갚았다)

한은 첫 무제한 RP매입 91일물 모집 낙찰 및 응찰 5.25조

입력 2020-04-02 10:18

2020.4.2(목) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-018-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 5.25조원

ㅇ 낙찰액 : 5.25조원

한은 시장안정용 RP매입 91일물 모집 낙찰 및 응찰 3.46조

입력 2020-04-07 10:28

한국은행 2020.4.7(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-020-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 3.46조원

ㅇ 낙찰액 : 3.46조원

한은 3차 시장안정용 무제한 RP매입 91일물 모집 3.17조 낙찰

입력 2020-04-14 10:16

2020.4.14(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-023-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 3.17조원

ㅇ 낙찰액 : 3.17조원

한은 4차 시장안정용 무제한 RP매입 91일물 모집 0.27조 낙찰

입력 2020-04-21 10:15

2020.4.21(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-025-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 0.27조원

ㅇ 낙찰액 : 0.27조원

한은 5차 시장안정용 무제한 RP매입 91일물 모집 0.18조 낙찰

입력 2020-04-28 10:48

2020.4.28(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-027-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 0.18조원

ㅇ 낙찰액 : 0.18조원

한은 6차 시장안정용 무제한 RP매입 91일물 모집 0.26조 낙찰

입력 2020-05-12 10:31

2020.5.12(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-030-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 0.26조원

ㅇ 낙찰액 : 0.26조원

한은 7차 이어 8차 시장안정용 무제한 RP매입 없음

입력 2020-05-26 10:19

한국은행 2020.5.26(화) RP매입 실시 결과

- 91일물(2020-034-091) 모집

ㅇ 응찰액 : 0.00조원

ㅇ 낙찰액 : 0.00조원

당시, 증권사의 급격한 차입 및 달러 수요 증가는 단기자금시장에서의 금리 상승과 함께 증권사 건전성 우려에 따른 신용경색을 유발시켜 자금시장 전반을 악화시켰고, 부도 직전까지 갔던 증권사는 글로벌 증시가 안정을 되찾으면서 마진콜 압박이 줄어들어 회생. -> 각국 중앙은행들이 긴급하게 자금 투입을하여 살아났다는 이야기... 한쿡은행도 마찬가지...ㅋㅎ

이로써, 한쿡은행도 자본시장의 끝을 향해서 달려가게 될 것. 즉, 미쿡, 유럽, 일본 등과 함께, 마이너스 금리(물가상승률을 포함하면, 현재의 한국 기준금리는 마이너스 맞다), 양적완화... 그리고 MMT, CBDC .... 그런데, 한국이라는 나라가 과연 이게 가능한가 말이지...ㅋㅎ, 분명히 중간에 문제가 터질텐데......... 어쨋든, 어디까지 가는지 어디 두고보면 알겠지... ㅋㅎ

* 앗... 드디어 색깔을 바꾸는거 알아냈네요... ㅋㅋㅋㅋ 이거 영 ~~ 불편해서리...ㅋㅎ

금융당국은 자본시장의 또 다른 위험요인으로 증권사의 부동산금융 익스포저(위험 노출) 증가, 부동산펀드 급증을 꼽는다. -> 자본시장위험분석보고서.....!!!

부동산 그림자금융 위험 노출액을 조금 살펴보면, 2019년 9월 말 기준, 증권사의 부동산금융 익스포저는 49조2000억원으로 자기자본의 89.6% 수준. 이 중 채무보증이 25조6000원으로 전체의 52.0%를 차지, 대출 5조3000억원(16.9%), 펀드 8조원(16.3%) 등과 기타...

채무보증은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업자금 조달을 위한 대출이나 유동화증권 발행 시 주요 연결고리 -> 부동산 그림자금융 확산의 주요 요인. 이 중 기초자산의 부실위험까지 보증하는 신용공여형 채무보증이 85.5%로 대부분 차지.

최근 저금리가 지속되면서 파생결합증권 및 사모·대체·해외 펀드를 통한 위험자산 투자가 늘어난 것도 위험 요인. 해외투자 중심의 고위험·저유동성 자산의 증가 역시, 자본시장 시스템 리스크 유발 요인으로 작용.

지난해 말 기준, 해외 대체투자 부동산 펀드 규모도 총 101조원(위 표는 2019년 9월 기준) -> 전체 해외펀드의 50.8%를 차지. 해외 대체투자 펀드의 경우 선진국 경기 및 시장 상황에 따라 다수의 국내 투자자가 동시에 투자손실을 겪어 자산이 부실화되는 위험으로 확대

뉴스를 잘 살펴보면, ... 또 다른 뭔가를 찾을 수 있을텐데... 일종의 보물 찾기 게임 같은.... ㅋㅋㅋ

자, 그럼 조로코롬 처리하고 있으니, 이제 문제가 없다? 과연, 그럴까?? 정말???

투자를 하지 말라는 것이 아니고, 공부하고, 알아보고, 살펴보고, 따져보고 그러고 난 다음에 빚내지 말고, 여윳돈으로 하라는 말쌈 인데, 이걸 또 어케들 이해 하려나... 으이구.

옛날에도 이야기 했었는데, 빚이란 놈이 얼메나 무서운 놈인지를.....ㅋㅋㅋ

주식 판떼기는 말이지. 딱, 3가지만 존재하는데... 첫째가 버는 놈, 둘째가 잃는 놈, 셋째가 챙기는 놈.... 과연, 당신은 어디에 속해 있는가? 다들 첫 번째를 꿈꾸며 시작하겠지만..... ㅋㅎ

나는 말이쥐, 옛날~~~ 성장률에 따른 스펙트럼 효과가 무지개 색깔이었을 때, 짭짤하게 벌어본 기억만이 있어가지고, 이제는 챙기는 놈을 하련다...ㅋㅎ. 뭐, 판떼기에 안끼는 것도 방법이지만, 요즘 젊은 친구들에게는 그런 시절이 다시 안오겠지... 안타깝다... 에혀...

뭐, 그래도 많은 사람들, 특히 젊은 친구들은 가즈아~~~ 흙수저 탈출!!!을 외치면서 달려들겠지만....

시작할 땐 반값등록금에 속아서 쨉을 맞고, 스펙 쌓는다고 다니다보니 학자금 대출과 집세 등을 포함한 빚더미에 레프트훅, 졸업하니 취직자리에 라이트훅, 그러다보니 배추장사도 아닌데 나는 몇 포기 인가를 생각하다 어퍼컷, 안되겠다 싶어, 비트코인과 같은 암호화폐에 눈을 돌렸다가 스트레이트, 이제는 주식 판떼기에 뭔가 있을까 싶었는데 이번엔 원투 스트레이트......... 아, 부동산 갭투자도 하나 있었지? 그 다음은 에혀 ㅜ.,ㅜ 그 마음 이해헌다... 결국 탄생하는구나, 나는에푸세대 이후, 그에 버금가는 새로운 세대, 바로 코로나 세대...!!!!

사기, 조작, 왜곡, 구라, 뻥질 금지 !!! 그리고 자살 금지 !!! 으이구~~~~ 쾅 !!!!!

아래는 이와 관련해서 스크랩한 뉴스니까들, 잘 살펴보고 말이지.....

외화부채 가파른 증가…1분기 167억弗↑

https://kr.investing.com/news/economy/article-411781

입력2020.05.31 17:42 수정2020.06.01. 01:25

기업·금융사 달러 조달 급증, 9년 만에 가장 큰 폭으로 늘어

올해 1분기 국내 금융회사와 기업의 외화 빚이 9년 만에 가장 빨리 늘어난 것으로 집계됐다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격으로 글로벌 금융시장의 불확실성이 커지자 달러화 조달을 대폭 늘린 결과로 풀이됐다.

31일 한국은행에 따르면 올해 1분기 말 한국의 예금취급기관(은행)과 기타 금융회사(보험사 증권사 자산운용사 등), 비금융기업(기업) 등이 보유한 대외채무 합계는 3655억달러(약 452조원)로 파악됐다. 지난해 말 3488억달러에 비해 4.8%(167억달러) 늘어난 규모다. 이 같은 증가율은 분기 기준으로 유럽 재정위기가 본격화됐던 2011년 1분기(14.3%) 후 최고치다.

대외채무란 기업과 금융회사가 갚아야 하는 달러화 엔화 유로화 등 외화 빚이다. 한은 관계자는 “코로나19로 국제 금융시장이 불안해지자 금융회사와 기업들이 달러화를 대거 조달해 유동성 압박에 대비했다”고 설명했다.

주체별로 봤을 때는 은행의 외화 빚 증가 속도가 유독 빨랐다. 예금취급기관 대외채무는 2183억 달러로 지난해 말에 비해 6.5%(133억달러) 늘었다. 2011년 1분기(10.4%) 후 가장 높은 증가율이다. 은행들은 외국계 은행에서 단기 차입을 늘리거나 중장기 외화채권을 발행하는 방식으로 외화를 늘렸다.

금융회사와 기업이 보유 달러를 늘려 외화 유동성 압박에선 벗어났지만 실적과 재무구조에 악영향을 줄 수 있다는 지적이 나온다. 한은 관계자는 “외화 자금 사정이 안정된 지금의 기준으로 보면 금융회사와 기업들이 필요 이상으로 외화를 조달한 측면이 있다”고 말했다.

코로나 충격에 단기외채 급증…은행 1분기에만 122억弗 늘어

금융사·기업 총 외채 3655억弗…증권사도 마진콜 대비해 조달 늘려

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 글로벌 금융시장의 불확실성이 커지자 금융회사와 기업들은 만기가 1년 이하인 단기 외화 빚을 급격히 늘렸다. 기존 외화 차입금에 대한 상환 요구가 잇따를 수 있다고 봤기 때문이다. 하지만 늘어난 달러 부채로 인해 지급해야 하는 이자가 늘고 앞으로 선진국들이 회수에 나서면 큰 부담으로 작용할 것이란 지적이 나오고 있다.

31일 한국은행에 따르면 올해 1분기 말 한국의 예금취급기관(주로 은행), 기타금융회사(증권사 보험사 자산운용사 등), 비금융기업이 보유한 단기외채 합계는 1348억달러로 지난해 말에 비해 128억달러(10.5%) 늘었다. 남유럽 재정위기가 발생한 2011년 1분기(13.5%) 후 가장 높은 증가율이다.

은행의 단기외채 증가 속도가 유독 빨랐다. 은행 등 예금취급기관의 올 1분기 말 단기외채는 1140억달러로 지난해 말보다 122억달러(12.0%) 늘었다. 일부 증권사도 주가연계증권(ELS)의 마진콜(증거금 추가납부 요청)에 대비해 달러 차입을 늘렸다.

금융회사와 기업의 건전성 지표 중 하나인 단기외채 비중(대외채무에서 단기 대외채무가 차지하는 비중)도 크게 뛰었다. 3월 말 36.9%로 지난해 말과 비교해 1.9%포인트 상승했다. 단기외채 비중은 2012년 9월 말(38.3%) 후 가장 높았다. 글로벌 금융위기 직후인 2009년 말의 51.4%에 비하면 낮은 수준이다.

대외채무는 앞으로도 빠른 증가 속도를 이어갈 전망이다. 코로나19로 인한 수출 부진으로 지난 4월 무역수지가 9억5000만달러 적자를 기록했으며 앞으로도 무역수지 적자 가능성이 높기 때문이다. 또 가을에 코로나19가 재확산될 우려 등으로 금융회사와 기업들은 평상시보다 많은 달러를 축적하려 하고 있다.

금융회사와 기업의 대외채무가 늘었지만 달러 자금난은 벌어지지 않고 있다. 3월 19일 미국 중앙은행(Fed)이 한국은행과 통화스와프를 체결해 한은이 언제든 달러를 조달할 수 있기 때문이다. 그 영향으로 5년 만기 외국환평형기금채권의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난 28일 27bp(1bp=0.01%포인트)로 3월 평균(43bp)에 비해 16포인트 하락했다.

하지만 미·중 분쟁이 격화되는 등 환율이 치솟고 글로벌 금융시장 신용경색이 재차 불거질 경우 금융회사와 기업이 단기외채 상환에 재차 어려움을 겪을 수 있다는 비관적 시나리오도 배제할 수 없다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “코로나19 위기가 재확산되면 기업 외화 유동성 여건이 급격히 악화될 수 있다”고 말했다. 한은은 이와 함께 선진국 중앙은행들이 막대한 유동성을 글로벌 시장에 공급했지만 향후 코로나19가 진정돼 유동성을 회수하게 되면 늘어난 외화채무가 문제가 될 수 있다고 보고 있다.

당국 ELS규제 막판 조율…발행규모 제한-건전성 강화 투트랙 전략

http://www.newstomato.com/readNews.aspx?no=973576

"양적·질적 규제 불가피"

헤지비용 감당할 수준 유도…파생상품 위험비중 상향

입력 : 2020-05-25 06:00:00

수정 : 2020-05-25 06:00:00

[뉴스토마토 심수진 기자] 금융당국이 증권업계의 주가연계증권(ELS) 마진콜 사태 충격을 방지하기 위해 ELS 총량 규제를 내놓는다. 자기자본 대비 ELS 발행 비중을 제한하는 방식으로 전체 ELS 총량을 제한하는 동시에 증권사의 건전성 비율에서 관련 상품의 위험 비중을 높이는 것으로 리스크 관리를 유도할 전망이다.

24일 금융투자업계에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 국내 ELS 시장 건전화를 위해 ELS 총량 규제와 리스크 관리 강화라는 두 가지 방법을 놓고 고심중이다. 금감원 관계자는 "ELS 총량규제가 거론되고 있지만 보다 정교한 리스크 관리 강화 체계 마련도 논의되고 있다"며 "전체 총량을 줄이느냐 리스크를 줄이느냐 모두를 놓고 금융위와 논의하고 있는 중"이라고 말했다.

현재 논의되고 있는 ELS 총량 규제는 증권사별 자기자본을 기준으로 ELS 발행액 한도를 정하는 것이다. 앞서 당국은 은행권의 고난도 금융상품 신탁 판매를 금지, 주가연계신탁(ELT)상품의 신탁총량제를 도입한 바 있다. 당국은 ELT 신탁총량제처럼 원천적으로 위험의 크기를 줄이는 방법을 고심중이다.

당국의 이같은 방침에 증권업계에서는 시장 위축을 우려하며 자율규제에 목소리를 높이고 있다. 금융투자협회 등 업계도 자체 규제안 마련에 의견을 모은 것으로 알려졌다.

증권사 관계자는 "당국이 증시 급변 당시 문제가 된 파생상품들에 대한 강력 규제를 추진하는 분위기"라며 "건전성 산정시 파생금융상품의 위험 비중을 높이는 방안도 검토되고 있다"고 말했다.

코로나19 여파로 지난 3월 글로벌 주요지수가 급락하자, 증권사들은 ELS 마진콜 수요 급증에 따른 유동성 문제를 겪었다. 증권사들은 마진콜에 대응하기 위해 원화를 외화로 바꿨는데 당시 달러 공급마저 줄어 일부 증권사는 부도 직전의 위기를 맞기도 했다.

당국이 우려하는 것은 ELS 시장 규모가 매년 확대되고 있는 점이다. 한국예탁결제원에 따르면 지난 21일 기준 ELS 발행 잔액은 51조6176억원에 달한다. ELS는 투자상품인 만큼 주가 하락에 따른 손실은 막을 수 없지만 증권사에게는 자기 부담이 있는 일종의 '신용상품'인데, 만약 상환이 안될 시 대규모 자산의 디폴트가 발생할 수 있다는 것이다.

ELS의 자체헤지 비중 쏠림현상에 대한 우려도 나온다. 금감원에 따르면 ELS와 주가연계파생결합사채(ELB)의 자체헤지 비중은 △2016년 52.3% △2017년 55.4% △2018년 56.1% △2019년 58.3%로 계속해서 높아지고 있다. 과거에는 백투백 방식이 대부분이었으나 이제는 자체헤지 비중이 높아졌다. 금감원 관계자는 "증권사가 자체헤지 비중을 높인 것은 시장이 선진화된 것으로 평가할 수 있지만, 이번 코로나19 사태처럼 규모가 커진 상황에서 문제가 생기면 위험해질 수 있다"고 말했다. 자체헤지를 대응할 수 있는 마지막 수단은 '자본'인데, 자본규모 대비 리스크가 너무 크면 헤지 리스크 감당이 안돼 도산할 수 있다는 것이다.

현재 주요 증권사들의 ELS발행 잔액은 △미래에셋대우 5조2975억원 △NH투자증권 3조8571억원 △한국투자증권 6조2660억원 △삼성증권 7조5790억원 △KB증권 5조9169억원 △신한금융투자 4조6546억원 △하나금융투자 3조8153억원 △메리츠증권 2조8579억원이다. 논의되고 있는 자기자본 대비 100% 발행 한도 기준으로 보면 한국투자증권(4조8738억원), 삼성증권(4조7018억원), KB증권(4조6241억원), 신한금융투자(4조2575억원), 하나금융투자(4조355억원) 등은 자기자본 규모를 초과한다. 특히 삼성증권의 경우 자기자본 대비 초과 발행규모가 3조원에 가까운 수준이다.

[자본시장 리스크분석]증권사 100조 ELS 시스템 리스크로

① 증권사 최근 10년 자산 3.5배 성장, 파생결합증권 동력원

해외주가지수 연계 ELS 집중, 주가 급락에 수조원 마진콜

단기자금시장, 외환시장 교란 야기

김현동 기자 입력: 2020-05-26 15:54

규제 완화와 초대형 투자은행(IB) 육성 정책으로 국내 증권회사의 자산 규모가 최근 몇년 사이에 3배 이상 급증했다. 증권사의 자산 확대 이면에는 파생결합증권의 팽창과 부동산 그림자금융 확대가 있다. 증권사의 파생결합증권과 부동산 그림자금융은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자본시장 급변 과정에서 시스템 리스크로 작용하기도 했다. 디지털타임스는 국내 증권회사의 자산 확대 과정과 그에 따른 리스크 요인을 점검하는 기획시리즈를 마련했다[편집자주].

국내 주요 증권사의 최근 10년(2009~2019) 재무제표를 살펴보면, 10년 사이에 총자산이 3.5배 증가했다. 자산 측면에서는 유가증권이 220조원 늘어났는데, 유가증권이 자산증가의 69%를 설명하고 있다. 차입부채는 228조원 증가했다. 늘어난 차입부채 가운데 파생결합증권이 90조원이고, 환매조건부채권(RP) 매도가 73조원이다.

증권사 자산 팽창이 신용연계채권인 ELS, DLS 등 파생결합증권을 통해 주로 이뤄졌다는 점을 알 수 있다. ELS 등을 발행해 유가증권을 매입하고, 그 유가증권을 운용해서 얻은 수익으로 빠른 성장이 가능했다.

파생결합증권을 통한 성장은 2016년 초대형 IB 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 도입 이후에도 계속됐다. 2013년 12.7조원이던 증권사의 총자본금은 2019년 18.5조원으로 약 50% 증가했는데, 같은 기간 총자산은 242.3조원에서 482.6조원으로 6년 만에 2배 증가했다. 자산증가를 주도한 곳은 대형 8개 증권사로 이들은 파생결합증권을 통한 성장에 주력했다. 그렇게 늘어난 파생결합증권 발행 잔액은 2015년 100조원을 넘어섰고, 2018년에는 111조원도 뛰어넘었다. 2019년 대규모 상환으로 인해 현재 발행잔액은 107조원(5월25일 기준) 수준이다.

국내 증권사의 파생결합증권은 구조가 대동소이하다. 홍콩H지수, 유로스톡스50, S&P500 등 주가지수를 기초자산으로 증권을 발행한다. 조달한 자금은 주로 채권을 통해 운용한다. ELS 수익률을 높이는 수단으로 채권 중에서 캐피탈채권을 매입하는 경우가 상당하다. 기초자산이 3개 이상인 ELS 발행비중이 74%(2019년 기준)에 이르고, 기초자산별 비중을 보면 유로스톡스50(77%)과 S&P500(72%) 비중이 절대적이다. 주가 급락이나 금리 상승에 따른 운용손실이 증권사 전체의 리스크가 될 수 있는 구조다. 실제로 지난 3월 글로벌 주가 급락 당시 옵션매도에 따른 마진콜로 다수 증권사가 달러 조달에 어려움을 겪었다.

파생결합증권은 주가지수가 일정 범위 내에서만 움직이면 증권사도 좋고 투자자도 좋은 최고의 상품이다. 그렇지만 주가지수 급등락이 발생하면 한번에 그동안 벌은 걸 모두 잃을 수 있다. 더구나 다수 증권사가 비슷한 구조의 상품을 발행하면서 지난 3월처럼 증권사가 한꺼번에 유동성 리스크에 노출될 수 있다. 특히 코로나19 사태는 증권사의 파생결합증권 집중이 시스템 리스크가 될 수 있음을 보여줬다. 수 조원의 달러화 자금이 필요해진 증권사가 너도나도 단기자금과 달러화 조달에 나서자 단기금리와 원화환율이 급등하는 시스템 리스크가 발생했다.

금융당국은 뒤늦게라도 발행총량 규제라는 강력한 규제 카드를 검토하고 있다. 100조원이 넘는 파생결합증권을 방치했다가는 단기자금 시장과 외환시장이 흔들릴 수 있기 때문이다. 금융위원회는 이미 2015년 홍콩H지수 급락 당시 파생결합증권 규제 방안으로 자본시장법상의 '조치명령권' 도입을 언급했지만 사후 조치가 전무했다. 금융당국의 대응책은 2017년 시작된 파생결합증권 구분계리가 전부였다.

금융감독원은 최근 발간한 자본시장 위험 분석보고서에서 "지난 3월 증권사로 인한 자금시장과 외환시장의 교란은 증권사의 건전성이 시스템 리스크에 영향을 미칠 수 있고, 증권사의 행태로 인해 시스템 리스크가 유발될 수 있음을 확인한 계기가 됐다"고 밝혔다.

자기자본 넘은 ELS… 증권사의 신용위협 따져야

코로나19 여파 자본시장 급변

증권사 유동성 리스크에 노출

삼성·KB 등은 자기자본 초과

외화자산 유동성 규제 가능성

김현동 기자 입력: 2020-05-28 18:55

자기자본 넘은 ELS… 증권사의 신용위협 따져야

자본시장 리스크분석 ②

주가연계증권(ELS)과 파생연계증권(DLS)라는 파생결합증권은 주가나 금리 등에 연계된 파생상품이다. 본질적으로는 증권회사가 주가나 금리 등에 투자하는 증권을 자체 신용으로 발행한 신용연계채권이다. 때문에 파생결합증권 발행 증권사의 신용위험을 따져봐야 한다. 지난 3월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자본시장 급변은 파생결합증권을 발행한 증권사의 유동성 리스크를 노출시켰다. 특히 자기자본 4조원 이상의 초대형 투자은행(IB)라는 대형 증권사도 부도 위험에 직면했다.

국내 증권사의 ELS 발행잔액은 2019년 말 기준 48.3조원이다. 증권사별로 보면 삼성증권이 올 3월말 기준 7조5771억원으로 가장 많고 한국투자증권도 6조1582억원이나 된다. 뒤이어 KB증권(5조9835억원), 미래에셋대우(5조5760억원), 신한금융투자(4조7414억원), 하나금융투자(4조979억원) 순이다. 미래에셋대우를 제외한 모든 증권사의 ELS 발행잔액이 자기자본을 넘는다. 중소형 증권사 중에서는 신영증권과 한화투자증권도 ELS 발행잔액이 자기자본을 웃돈다.

대형 증권사는 대부분 ELS 발행자금을 자체헤지 방식으로 운용하고 있다. 국내 증권사의 ELS 자체헤지 비중은 2019년 말 기준 평균 63.9%에 이른다. 특히 삼성증권과 한국투자증권은 자체헤지 비중이 60% 이상인 것으로 알려져 있다. 미래에셋대우, 신한금융투자, 하나금융투자 등도 자체헤지 비중이 평균 이상이어서 주가 급락에 따른 추가 증거금 부담이 클 수밖에 없다.

실제로 삼성증권의 경우 지난 3월 중순 해외 주가지수 급락에 따른 외화 증거금 납부를 위해 단기자금 조달에 나설 정도였다. 주요 증권사의 올해 1분기 외화예금이 큰 폭으로 늘어난 것도 외화 증거금 납부와 관련된 것으로 풀이된다. 삼성증권의 지난 3월말 기준 외화예금은 1조2801억원으로 작년 말과 비교해 5620억원 늘어났다. 1년 전과 비교해보면 7356억원이나 불어났다. 미래에셋대우와 한국투자증권의 외화예금도 9790억원과 7171억원으로 전기 대비 각각 7065억원(259%), 5858억원(446%) 급증했다.

금융당국 관계자는 "증권사의 외화예금 증가는 해외 거래소의 증거금 납부와 관련이 있다"고 전했다. 증권사의 파생상품 추가 증거금 납부는 거주자 외화예금에도 영향을 줘 지난 3월 거주자외화예금이 전월 대비 크게 늘어나기도 했다.

ELS같은 파생결합증권은 헤지자산을 구분관리하라는 규정 외에 운용과 관련한 규제가 거의 없다. 때문에 금융감독 당국은 파생결합증권 운용과 관련한 유동성 규제를 검토하고 있다. 충분한 유동성을 확보하지 못한 상황에서 환매가 발생하거나, 이번처럼 대규모 마진콜이 발생할 경우에는 신용위험으로 이어질 우려가 다분하다.

금융위원회는 이미 2015년 파생결합증권 기초지수 쏠림에 따른 리스크, 파생결합증권 발행잔액 대비 자기자본 규모, 기초자산 헤지 예상물량이 시장규모에 비해 과도한 지 여부 등에 대한 문제를 제기했었다. 그 결과 2017년부터 자체헤지 자산에 대한 구분관리를 하도록 했다. 2016년 금융감독원은 증권사에 자체헤지 비중 축소를 권고하기도 했다. 그렇지만 저금리에 따른 중위험·중수익 상품에 대한 마케팅 효과로 파생결합증권 증가세는 멈추지 않았다.

당국 관계자는 "ELS 발행총량 규제에 대해서는 찬반 양론이 팽팽한 상황"이라면서 "시장 수요를 없애는 방식보다는 시장에서 수용할 만한 방식으로 파생결합증권의 리스크를 통제하는 방안을 고민하고 있다"고 전했다.

[자본시장 리스크분석]`ELS=신용리스크`…삼성·한국證 주목

②삼성·한국·KB·한화·신한, ELS 발행잔액 자기자본 넘어

자체헤지 비중 높은 삼성·한국·NH 등 운용손실 리스크

1분기 외화예금 증가 주목…외화자산 유동성 규제 가능성

김현동 기자 입력: 2020-05-28 16:02

규제 완화와 초대형 투자은행(IB) 육성 정책으로 국내 증권회사의 자산 규모가 최근 몇년 사이에 3배 이상 급증했다. 증권사의 자산 확대 이면에는 파생결합증권의 팽창과 부동산 그림자금융 확대가 있다. 증권사의 파생결합증권과 부동산 그림자금융은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자본시장 급변 과정에서 시스템 리스크로 작용하기도 했다. 디지털타임스는 국내 증권회사의 자산 확대 과정과 그에 따른 리스크 요인을 점검하는 기획시리즈를 마련했다.

주가연계증권(ELS)과 파생연계증권(DLS)라는 파생결합증권은 주가나 금리 등에 연계된 파생상품이다. 본질적으로는 증권회사가 주가나 금리 등에 투자하는 증권을 자체 신용으로 발행한 신용연계채권이다. 때문에 파생결합증권 발행 증권사의 신용위험을 따져봐야 한다. 지난 3월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자본시장 급변은 파생결합증권을 발행한 증권사의 유동성 리스크를 노출시켰다. 특히 자기자본 4조원 이상의 초대형 투자은행(IB)라는 대형 증권사도 부도 위험에 직면했다.

국내 증권사의 ELS 발행잔액은 2019년 말 기준 48.3조원이다. 증권사별로 보면 삼성증권이 올 3월말 기준 7조5771억원으로 가장 많고 한국투자증권도 6조1582억원이나 된다. 뒤이어 KB증권(5조9835억원), 미래에셋대우(5조5760억원), 신한금융투자(4조7414억원), 하나금융투자(4조979억원) 순이다. 미래에셋대우를 제외한 모든 증권사의 ELS 발행잔액이 자기자본을 넘는다. 중소형 증권사 중에서는 신영증권과 한화투자증권도 ELS 발행잔액이 자기자본을 웃돈다.

(자료 = 금융투자협회)

대형 증권사는 대부분 ELS 발행자금을 자체헤지 방식으로 운용하고 있다. 국내 증권사의 ELS 자체헤지 비중은 2019년 말 기준 평균 63.9%에 이른다. 특히 삼성증권과 한국투자증권은 자체헤지 비중이 60% 이상인 것으로 알려져 있다. 미래에셋대우, 신한금융투자, 하나금융투자 등도 자체헤지 비중이 평균 이상이어서 주가 급락에 따른 추가 증거금 부담이 클 수밖에 없다.

실제로 삼성증권의 경우 지난 3월 중순 해외 주가지수 급락에 따른 외화 증거금 납부를 위해 단기자금 조달에 나설 정도였다. 주요 증권사의 올해 1분기 외화예금이 큰 폭으로 늘어난 것도 외화 증거금 납부와 관련된 것으로 풀이된다. 삼성증권의 지난 3월말 기준 외화예금은 1조2801억원으로 작년 말과 비교해 5620억원 늘어났다. 1년 전과 비교해보면 7356억원이나 불어났다. 미래에셋대우와 한국투자증권의 외화예금도 9790억원과 7171억원으로 전기 대비 각각 7065억원(259%), 5858억원(446%) 급증했다.

금융당국 관계자는 "증권사의 외화예금 증가는 해외 거래소의 증거금 납부와 관련이 있다"고 전했다. 증권사의 파생상품 추가 증거금 납부는 거주자외화예금에도 영향을 줘 지난 3월 거주자외화예금이 전월 대비 크게 늘어나기도 했다.

ELS같은 파생결합증권은 헤지자산을 구분관리하라는 규정 외에 운용과 관련한 규제가 거의 없다. 때문에 금융감독 당국은 파생결합증권 운용과 관련한 유동성 규제를 검토하고 있다. 충분한 유동성을 확보하지 못한 상황에서 환매가 발생하거나, 이번처럼 대규모 마진콜이 발생할 경우에는 신용위험으로 이어질 우려가 다분하다.

금융위원회는 이미 2015년 파생결합증권 기초지수 쏠림에 따른 리스크, 파생결합증권 발행잔액 대비 자기자본 규모, 기초자산 헤지 예상물량이 시장규모에 비해 과도한 지 여부 등에 대한 문제를 제기했었다. 그 결과 2017년부터 자체헤지 자산에 대한 구분관리를 하도록 했다. 2016년 금융감독원은 증권사에 자체헤지 비중 축소를 권고하기도 했다. 그렇지만 저금리에 따른 중위험·중수익 상품에 대한 마케팅 효과로 파생결합증권 증가세는 멈추지 않았다.

당국 관계자는 "ELS 발행총량 규제에 대해서는 찬반 양론이 팽팽한 상황"이라면서 "시장 수요를 없애는 방식보다는 시장에서 수용할 만한 방식으로 파생결합증권의 리스크를 통제하는 방안을 고민하고 있다"고 전했다.김현동기자 citizenk@dt.co.kr

[자본시장 리스크분석]외화유동성 규제 임박

③코로나 팬데믹 당시 달러조달 못해 외환시장 교란

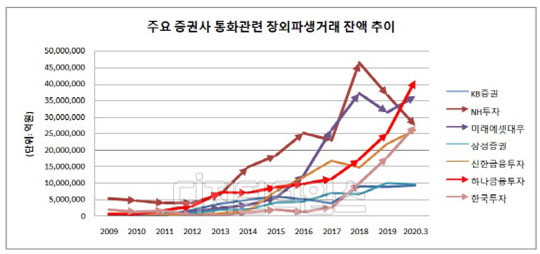

증권사 통화 장외파생거래 잔고 급증

"외화유동성 규제 전무"

김현동 기자 입력: 2020-05-31 15:54

규제 완화와 초대형 투자은행(IB) 육성 정책으로 국내 증권회사의 자산 규모가 최근 몇년 사이에 3배 이상 급증했다. 증권사의 자산 확대 이면에는 파생결합증권의 팽창과 부동산 그림자금융 확대가 있다. 증권사의 파생결합증권과 부동산 그림자금융은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 자본시장 급변 과정에서 시스템 리스크로 작용하기도 했다. 디지털타임스는 국내 증권회사의 자산 확대 과정과 그에 따른 리스크 요인을 점검하는 기획시리즈를 마련했다.

100조원대로 불어난 증권사의 파생결합증권은 엉뚱하게도 외환시장 교란요인으로 작용했다. 증권사는 외환시장에서 주요 플레이어가 아니었지만, 파생결합증권 추가 증거금 납부를 위해 달러 조달에 나서면서 시장 수급을 무너뜨렸다. 은행과 달리 증권사는 외화유동성 관련 규제도 전무한 실정이다. 금융당국은 조만간 증권사에 대한 외화유동성 규제에 나설 가능성이 높다.

지난 3월 미 달러화에 대한 원화환율이 폭등한 이면에는 증권사의 달러수요 증가가 있었다. 증권사는 평소 하루짜리 FX스왑 거래를 통해 달러를 조달해왔다. 그런데 증권사가 갑자기 대규모 달러 조달에 나서자, CRS금리가 대폭 하락했다. CRS(Currency Rate Swap)는 원화와 달러화처럼 이종통화를 교환하는 시장인데, 만기 이전까지는 서로 다른 통화의 이자를 교환하고 만기에는 계약 당시에 약정한 환율로 서로 다른 통화로 표시한 명목원금을 교환한다. 달러가 필요한 증권사는 CRS Receive로 원화를 지급하고 달러를 받는 스왑거래를 한다. 증권사의 달러수요가 크게 늘면서 스왑베이시스가 확대되고 CRS금리 마이너스 폭이 확대됐다. 원화 환율은 당장이라도 1300원을 넘어설 분위기였다. 이렇게 되자 달러를 공급해왔던 외국환은행은 리스크를 감지하고서 달러 공급을 중단해버렸다. 환율동향을 주시하던 외환당국은 3월18일 은행의 선물환포지션 한도 25% 확대 발표에 이어 다음날에는 미국 통화당국과 600억달러의 통화스왑을 체결했다.

파생결합증권 발행이 늘어나면서 국내 증권사의 통화관련 장외파생상품 거래 잔액도 최근 몇년 사이에 눈에 띄게 급증했다. 2009년 11조원 수준이던 통화관련 장외파생상품 거래 잔액은 2015년 100조원을 넘어섰다. 그로부터 3년만인 2018년 말 통화관련 장외파생 거래잔액은 242조원으로 늘어났다. 2019년 말 거래잔액은 263조원으로까지 불어났다. 증권사 별로는 NH투자증권의 거래잔액이 2019년 말 36조원을 넘어 가장 컸으나, 올해 들어 9조원 이상 줄어 지난 3월말 현재 27조원 수준이다. 올 들어 통화 관련 장외파생거래 잔액이 가장 크게 늘어난 곳은 하나금융투자이다. 2019년 말 약 25조원이었던 하나금융투자의 거래잔액은 지난 3월말 기준 41조원으로 16조원 이상 급증했다. 한국투자증권의 거래잔액도 3개월 사이에 9.6조원 늘어난 27조원이다. 미래에셋대도 작년 말 대비 4.8조원 늘어난 36조원에 이른다.

(자료 = 금융감독원 금융통계정보시스템)

(자료 = 금융통계정보시스템, 금융투자협회)

증권사의 외화조달 리스크가 이처럼 큰 상황이지만 파생결합증권 운용과 관련한 외화유동성 규제는 전무하다. 유일한 규제라면 금융투자협회의 자율규정인 '금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정'의 헤지자산 구분관리(제3041조) 정도에 불과하다. 금융투자회사는 파생결합증권과 파생결합사채의 발행대금을 헤지자산의 운용에 사용해야 하고, 헤지자산을 고유재산과 구분해 관리해야 하는 규정 뿐이다. 유동성에 관한 부분도 헤지자산을 담보로 제공하는 경우 파생결합증권 등의 자금흐름, 만기, 유동성 등을 충분히 고려해야 한다는 정도가 전부다.

금융당국 관계자는 "증권사의 유동성 규제는 원화유동성비율 준수가 전부라고 해도 과언이 아니다"면서 "달러화로 증거금을 납부해야 한다면 외화유동성에 대한 관리가 절대적으로 필요하다"고 전했다.

728x90